En France, le cinéma des années soixante-dix est marqué par l’opposition Delon-Belmondo. Aux Etats-Unis, les supers-stars de l’époque s’appellent Paul Newman et Steve McQueen. Par un curieux mimétisme, les deux ont fini par placer leur carrière d’acteur derrière leur activité de pilote de course. Puis, la légende a fait le reste : McQueen, king of cool, considéré comme un pro des circuits, Newman, plus effacé, au profil de simple amateur de sport automobile. Si ce n’est que la réalité est pratiquement l’exact inverse.

C’est l’histoire de deux immenses comédiens, devenus acteurs-pilotes, puis pilotes tout court. Avec leur gueule, on ne voit pas bien comment ils auraient pu échapper au cinéma, mais, à l’inverse de nombre de beaux gosses de Hollywood, aucun des deux ne s’est contenté de ce physique avantageux pour mener sa carrière : ils ont travaillé, ont porté quelques films inoubliables et habités nombre de rôles devenus mythiques pour rentrer au Panthéon du septième art.

Pour ce qui est des sports mécaniques, c’est d’abord McQueen qui se distinguera, en étant le plus passionné et le plus assidu, depuis son plus jeune âge, à moto, puis en auto. Newman y viendra plus tard, presque par hasard, sur le tournage d’un film. Ce qui lui permettra de découvrir qu’il était plutôt doué, probablement plus que McQueen. Comme dans la vie d’ailleurs. Le mec cool, c’était lui. Plus d’une décennie ans après sa mort, il est donc temps de réhabiliter le gentleman Paul Newman, quitte à écorner sérieusement l’image glamour du rebelle Steve McQueen.

Côté gentleman : plutôt Newman

L’un battait sa femme, l’autre est resté marié cinquante ans à la même épouse qu’il chérissait tendrement

Question : peut-on vénérer un homme qui trompe sa femme en permanence et la bat violemment à la première occasion ? Inutile d’avoir attendu les années Weinstein pour répondre. Si ce type de comportement n’était que trop répandu à l’époque (mais oui, il faut le dire), considérer aujourd’hui Steve McQueen comme l’incarnation du séducteur absolu, ce qui est le cas dans tous les articles béats le concernant, revient donc à une ineptie, voire une injure à la condition féminine. Ou alors, pour s’en convaincre encore un peu plus, faut-il poser la question à Neile Adams, sa première femme, rouée de coups après qu’elle ait eu l’outrecuidance de rencontrer un autre homme, en réaction aux quelques dizaines (centaines ?) de conquêtes féminines affichées par son mari durant leur union. Très simple, elle répondit : « Ma vie avec Steve était un enfer ! ». Ou alors à Ali MacGraw, sa deuxième femme, généreusement molestée, à l’écran comme à la ville : « Ma vie avec Steve était un enfer ! ». La troisième et dernière, elle, savait à quoi s’en tenir dès le début de leur relation et il est probable qu’en fin de vie, l’acteur se soit calmé. C’est ce qu’il a affirmé en tout cas, lorsqu’il apprit qu’il était atteint d’un cancer : « J’ai beaucoup changé, j’étais beaucoup plus macho, maintenant je suis fini, mon corps est cassé, mais pas mon âme, pas mon cœur. J’en ai assez d’avoir mal, mais il y a quelque chose qui me fait tenir, je veux aller dans l’Idaho, tout emporter là-bas, mes vieux avions, mes voitures, ma femme, tous mes animaux, recommencer à vivre, voilà ce que j’aimerais et essayer de changer quelque chose dans la vie des gens avec ce que je sais, avec ce que j’ai appris de la vie… »

Paul Newman, lui, rencontre Joanne Woodward sur le tournage des Feux de l’été en 1953. Pas grand-chose à en dire, les gens heureux n’ont pas d’histoire : ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants, comme dans les contes. Trois filles en l’occurrence, venant grossir les rangs d’une grande famille qui compte déjà trois enfants d’un premier mariage pour lui. A la fin de sa vie, voici l’une des lettres que gentleman Paul écrivit à sa tendre Joanne : « Etre heureux dans son mariage n’arrive pas par hasard. Un bon mariage se construit. Dans l’Art du Mariage, les petites choses sont les choses importantes. C’est n’être jamais trop vieux pour se tenir par la main. C’est se souvenir de dire « Je t’aime » au moins une fois par jour. C’est ne jamais se coucher fâchés. C’est ne jamais considérer l’autre comme acquis, la séduction ne s’arrête pas après la lune de miel; elle doit se poursuivre à travers les ans. C’est avoir les mêmes valeurs et des objectifs communs. C’est affronter le monde ensemble. C’est former un cercle d’amour qui rassemble la famille entière. C’est faire des choses l’un pour l’autre, non pas par sens du devoir ou du sacrifice, mais avec joie. C’est dire combien on apprécie l’autre et montrer sa reconnaissance par de petites attentions. C’est ne pas voir son mari comme un saint ni donner des ailes d’anges à son épouse. C’est ne pas chercher la perfection chez l’un et l’autre. C’est cultiver la flexibilité, la patience, la compréhension et le sens de l’humour. C’est être capable de pardonner et d’oublier. C’est créer un climat où l’un et l’autre peuvent évoluer. C’est trouver une place à la spiritualité. C’est une recherche commune de bonté et de beauté. C’est établir une relation où l’indépendance est partagée, où la dépendance est mutuelle et l’obligation réciproque. Ce n’est pas seulement épouser le partenaire idéal mais aussi être le partenaire idéal. » Conclusion : McQueen était un animal, avec le sex-appeal qui va avec, Newman un authentique gentleman. A chacun de choisir.

Côté pilote : plutôt Newman

L’un a terminé deuxième aux 12 H de Sebring, l’autre deuxième également… mais aux 24 H du Mans

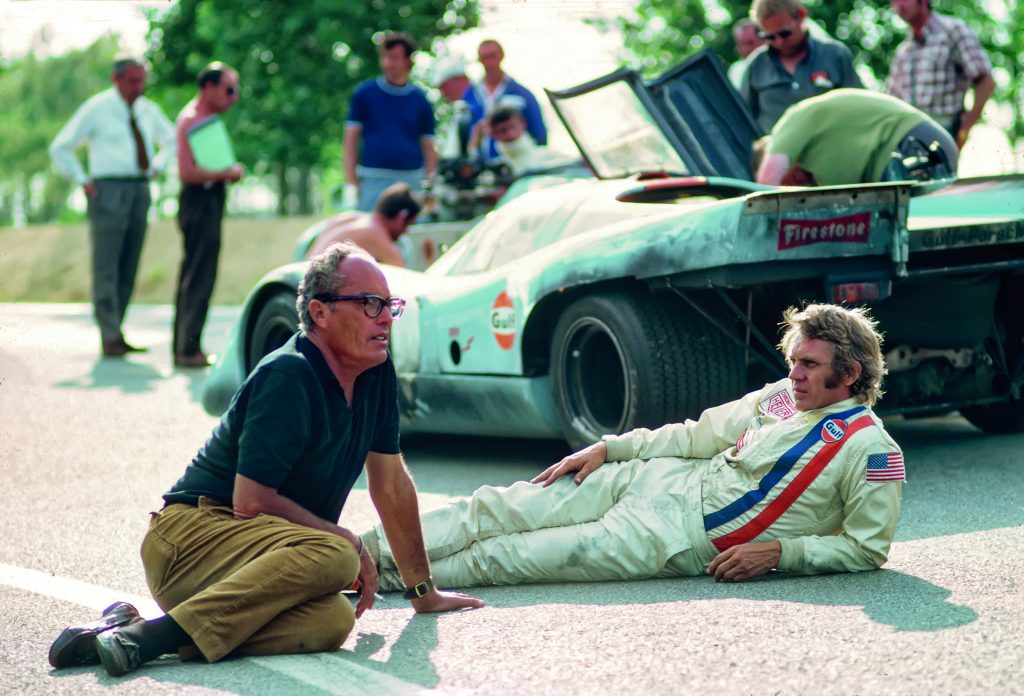

John Wayne montait réellement à cheval, pourquoi Steve McQueen ne piloterait-il pas lui-même sa machine dans les scènes d’action, qu’elle soit à deux ou quatre roues ? Evidemment, vu comme ça… Si McQueen est l’acteur devenu pilote le plus connu de l’histoire, Paul Newman ressent exactement la même attirance pour les autos. Si ce n’est que pour lui, l’occasion se présentera plus tard dans sa vie. McQueen réalisait déjà les cascades à moto dans La Grande évasion en 1963, tout simplement parce qu’il pilotait dans son existence de tous les jours. Tout le temps en fait. En 1968, Newman a déjà quarante-trois ans lorsqu’il est confronté à sa première expérience de course automobile sur le tournage du film Virages (Winning) sorti l’année suivante. Production assez réussie d’ailleurs, où l’on le voit affronter Robert Wagner pour remporter les 500 Miles d’Indianapolis, les deux pilotes convoitant la même femme, Joanne Woodward, Mme Newman, dans le film, et à la ville depuis une dizaine d’années.

Très pro, comme pour tous ses rôles, il prend des cours de pilotage et côtoie le jeune Mario Andretti, pas encore champion du monde de Formule 1, mais star naissante aux USA, qui lui inculque le virus de la course. Ironie de l’histoire, ils se retrouveront quinze ans plus tard, chacun dans des rôles différents, mais dans la vraie vie cette fois : Newman en propriétaire d’écurie qu’il a créée avec son ami Carl Haas, et Andretti de retour aux Etats-Unis pour la fin de sa carrière de pilote dans l’équipe de son vieux complice. Pour Newman, ce rôle de patron ne l’empêchera pas de poursuivre une carrière de pilote entamée en 1972 en Sport Cars Club, compétition où se mélangent pilotes pros en fin de carrière et amateurs éclairés. Paul Newman remportera le championnat à quatre reprises sur Datsun, ce qui n’est quand même pas rien, avant de toucher le sommet de sa vie de pilote de course. En 1979, il s’aligne aux 24 Heures du Mans pour la première et unique fois de sa carrière, faisant équipe sur une Porsche 935, auto très compliquée à emmener, avec Dick Barbour et Rolf Stommelen. Henri Pescarolo, quadruple vainqueur de l’épreuve se souvient : « Paul Newman s’était fait remarquer par sa simplicité. Quand il est arrivé sur le circuit, il a immédiatement quitté sa casquette d’acteur pour enfiler sa combinaison de pilote. C’était un vrai défi pour lui. Il fallait vraiment oser se mettre en danger avec les plus grands coureurs, au volant d’une voiture à la capacité d’accélération phénoménale. Et il était vraiment difficile pour lui de se concentrer avec cette foule d’admirateurs qui l’encerclait en permanence. » Une concentration mise également à rude épreuve avec la pluie incessante, qui émaillera l’épreuve cette année-là. Autre témoin engagé comme pilote dans cette course, notre ami Hervé Poulain, occupant du stand voisin, et qui se souvient de l’abnégation du pilote Newman, enfilant son casque à quatre heures du matin, pour aller faire son relai sous la pluie à 320 km/h dans les Hunaudières, comme tous les autres. A l’arrivée, une incroyable deuxième place, sachant que ses deux équipiers étaient d’excellents pilotes, mais pas des champions du monde non plus. Pourtant, il ne reviendra plus dans la Sarthe, prétextant le harcèlement permanent dont il était victime de la part des photographes et les incessantes sollicitations, notamment du sponsor principal, Hawaiian Tropic, fabricant de crème solaire (pas de chance avec cette pluie), qui avait dépêché sur place des miss en maillot de bain avec lesquelles Newman devait prendre la pose toutes les cinq minutes. Connaissant le bonhomme, bon père de famille peu porté sur l’exhibitionnisme, ces séances devaient profondément le meurtrir.

Mais là où Newman va vraiment étonner les spécialistes du sport automobile et tout son monde, c’est lorsqu’il remportera les 24 Heures de Daytona en catégorie GTS à l’âge de soixante-quatorze-ans ! Pour le fun, il disputera une dernière course en 2005 avec ses deux pilotes fétiches du moment, le Français Sébastien Bourdais, avec qui il entretiendra une liaison quasi filiale, et Bruno Junqueira. Si vous avez bien calculé, l’acteur était âgé de… quatre-vingts ans !

McQueen, lui, a toujours pratiqué les sports mécaniques. Il a même toujours été pilote dans l’âme et a parfaitement compris la complexité de cette activité : « Rien n’est plus excitant que la course automobile et, contrairement à la drogue, vous restez digne ». Et il sait de quoi il parle. A croire que le cinéma n’était qu’un prétexte pour financer ou organiser des courses dans une vie qu’il avait dédiée entièrement aux risques et aux frissons. « La vitesse a toujours été mon but dans la vie, c’était ma salvatrice et une maîtresse à laquelle je pouvais me donner totalement sans risque qu’elle me trompe ». Là aussi, on notera l’élégance de la métaphore…

Steve se débrouillait bien avec un volant, hélas, les deux acteurs-pilotes ne se rencontreront jamais sur un circuit (pas beaucoup moins qu’au cinéma d’ailleurs). Pour les départager à distance, l’examen de leurs palmarès respectifs donnent un large avantage à Newman. La meilleure performance de McQueen reste une très belle deuxième place aux 12 Heures de Sebring. S’il passait son temps à piloter ses autos sur route et ses motos dans les collines, McQueen ne s’est pas engagé dans tant de compétitions majeures que cela. Le problème est que dans la dernière partie de sa vie, les drogues et l’alcool avaient pris une telle place qu’il n’était pas très prudent de s’aligner en compétition dans ces états-là. Raison pour laquelle les assureurs lui interdirent de prendre le volant pour s’aligner aux 24 Heures du Mans (voir plus loin) et certainement dans biens d’autres épreuves moins réputées, dans lesquelles il lui arrivait de s’engager discrètement sous le pseudo de Hardy Muschmann. Le Mans, le grand regret de sa vie.

Côté « king of cool » : plutôt Newman

L’un dépensait sa fortune dans la drogue et l’alcool, l’autre a généré près d’un demi-milliard de dollars de dons dans des causes humanitaires

King of cool. Steve McQueen, récipiendaire exclusif de ce surnom, incarne celui que tout homme voudrait être et que toute femme rêverait de séduire. Beau, rebelle, courageux, élégant, stylé comme l’on dit aujourd’hui, il ne lui manque rien. Dans la réalité, Steve McQueen est un tout autre individu. Outre sa propension maladive à brutaliser ses compagnes, le roi présumé de la cool attitude passe plutôt son temps à ruiner sa vie et donc celle de son entourage. Père absent, drogué ou ivre la plupart du temps, lui-même ne nie pas les tourments qui jalonnent son existence. « Quand un gosse est privé d’amour, il se dit qu’il ne doit pas valoir grand-chose. Ma mère ne m’aimait pas et je n’avais pas de père. Je me disais que je n’étais bon à rien. Alors, j’ai dû prouver que ce n’était pas le cas en faisant des choses que les autres n’osaient pas faire, des trucs dangereux. J’ai toujours été une mauviette, jusqu’au moment où j’ai eu besoin de me prouver de quoi j’étais capable ».

Pour autant, Steve étant obsédé par son apparence, il entretient sa forme physique avec rigueur et ne laisse rien au hasard dans sa communication. L’air de rien, il est parfaitement conscient de l’image qu’il véhicule. Si ses chemises, blousons et blue-jeans semblent d’une grande simplicité, l’acteur les fait systématiquement reprendre à ses mesures par son tailleur. Entre le machisme et la vulnérabilité, il est extrêmement judicieux dans son sens du détail, tant d’un point de vue physique que vestimentaire : trench beige plié sur l’épaule, costume-cravate noirs, col roulé, pull-over laine, lunettes teintées, et bien entendu ses célèbres montres… Ce n’est pas non plus un hasard s’il existe des milliers de photos de la star, toutes plus exceptionnelles que les autres, le montrant systématiquement dans des postures parfaites, devant ses sublimes Ferrari, ou en pleine action sur ses motos, dans des mises en scènes faussement naturelles.

Comme sur ses voitures de sport, qu’il aime tant, sur lesquelles la carrosserie ne parvient pas à dissimuler totalement la puissance, Steve McQueen impose d’emblée sa présence, en peu de mots. Sous l’étoffe, le muscle est saillant. Rusé, l’acteur sait même faire un atout de ce caractère taciturne que les metteurs en scène lui reprochaient à ses débuts. Un authentique rebelle, né dans la rue, et dont les bonnes manières n’apparaissent donc qu’à l’écran. Dans le documentaire Steve McQueen The Man & le Mans, l’un des partenaires pilotes de l’acteur se souvient que celui-ci s’accordait en moyenne deux siestes récréatives quotidiennes. Les filles accouraient de l’Europe entière pour se donner à lui, sous le nez de son épouse. Après avoir fait preuve jusque-là de discrétion pour ses aventures, Steve ne se cachait désormais plus. Sauf pour s’offrir des escapades avec la jeune Suédoise Louise Edlind, compagne d’un de ses rivaux dans le film, qu’il manquera de tuer un soir dans un accident de voiture sur une route de campagne. McQueen ? Pas cool du tout en fait.

Newman peut être considéré pratiquement comme l’exact inverse de McQueen. Sa relation avec les femmes tient en une ligne, ses tenues vestimentaires sont toutes plus catastrophiques les unes que les autres (cravates à fleur, pull-overs trop grands, costumes mal coupés…) et sa vie privée sera marquée par son engagement dans la cause humanitaire. Evidemment, c’est moins glamour que de prendre la pose devant une Jaguar XKSS ou de déambuler torse nu sur une Triumph Bonneville. Pendant ce temps, Paul Newman est l’une des personnalités qui a généré le plus de dons dans l’histoire : près d’un demi-milliard de dollars distribué à des causes humanitaires ! Son idée ? A la veille de Noël, en 1980, Newman et son compère de toujours, le romancier et scénariste A.E. Hotchner, cherchent une projet de cadeau pour leurs voisins de Westport, dans le Connecticut. Sur un coup de tête, ils décident de faire une sauce de salade improvisée, qu’ils versent dans des bouteilles de vin. Deux ans plus tard naît Newman’s Own, la marque qui vaudra très vite à l’acteur sa réputation d’entrepreneur humanitaire. Newman vend donc des sauces de salade plutôt bonnes, mais aussi des boissons, du pop-corn… Il crée une fondation pour reverser tous les profits à des œuvres caritatives. En 1988, il décide d’utiliser une partie des revenus afin de construire des camps d’été pour accueillir les enfants atteints de maladies incurables. Dix ans après l’overdose de son fils, Scott, en 1978, il crée le Scott Newman Center, une association destinée à prévenir la consommation de drogues dures chez les adolescents. Newman ne parlait pas beaucoup de ses activités philanthropiques. Dans une vidéo destinée à promouvoir Newman’s Own, il disait simplement qu’il estimait avoir eu beaucoup de chance durant son existence et qu’il fallait bien «partager un peu» avec les autres. Et quand certain le mettait en garde sur le déficit d’image qu’il pouvait subir à faire apparaître son portrait sur des tubes de mayonnaise et des paquets de pop-corn, il faisait mine de ne pas comprendre la question.

En 2017, invitée par la BBC, Susan Sarandon a raconté que lors du tournage de « L’Heure magique » en 1998, Paul lui avait cédé une partie de son cachet afin que les deux comédiens soient payés la même somme. La production avait assuré à l’actrice que les rôles principaux touchaient le même salaire mais il s’était trouvé que seuls les deux hommes, Paul Newman et Gene Hackman, bénéficiaient de ce privilège. « On te donnera une partie de mon salaire » lui avait alors assuré Newman. « C’était une perle rare », a estimé l’actrice auprès de la BBC qui l’interrogeait sur le féminisme. Plutôt cool le mec, non ?

Côté cinéma : plutôt les deux !

L’un a été nominé une seule fois aux Oscars, l’autre à neuf reprises et en a remporté un, plus deux d’honneur et une Palme d’or à Cannes

Au-delà du palmarès des récompenses, il serait plus juste de placer ces deux monuments du septième art sur un même pied d’égalité. Car il convient de rappeler que la carrière de McQueen s’est arrêtée brutalement en 1980, quand celle de Newman, démarrée plus tôt, s’est achevée dans les années deux-mille. Soit vingt-quatre ans en haut de l’affiche pour l’un et le double pour l’autre. D’ailleurs, ce dernier décrochera son seul Oscar en 1987, sept ans après la mort de McQueen, pour La Couleur de l’argent. Il en recevra deux autres, plus particuliers, l’un pour l’ensemble de sa carrière (que McQueen aurait largement mérité également), l’autre pour son engagement dans les causes humanitaires. Sans oublier une Palme d’or du meilleur acteur à Cannes au début de sa carrière en 1958 et le fait que Newman sera le seul des deux à passer réellement de l’autre côté de la caméra, même si McQueen intervint sans cesse durant le tournage de Le Mans. Dès ses débuts dans la réalisation en 1968, Newman avait été salué comme un metteur en scène avec lequel il faudrait désormais compter, soucieux de la vérité psychologique de ses personnages souvent complexes. Rachel, Rachel obtint d’emblée le Prix de la New York Film Critics’ Society et quatre citations à l’Oscar, dont celles du Meilleur Film.

Dans sa carrière d’acteur, Newman s’efforcera toujours de choisir les bons films. Anecdote savoureuse, révélant sa modestie maladive : il débute au cinéma dans Le calice d’argent de Victor Saville, une évocation biblique mièvre et kitsch à souhait qu’il reniera plus tard au point, à l’annonce d’une rediffusion télévisée, de faire paraître un encart dans les journaux : « Monsieur et Madame Paul Newman présentent leurs excuses auprès du public pour le film qui passe ce soir à 20h30 sur la chaîne 9. Les excuses portent sur deux points : le film et la performance de l’acteur ». Inouï ! Heureusement, lors d’un essai, il convainc Elia Kazan et Tennessee Williams de lui confier un rôle important dans Picnic, une pièce qui sera joué 14 mois à Broadway. Cette expérience lui ouvre les portes d’Hollywood. Il est pressenti pour A l’Est d’Eden mais James Dean lui est préféré. Son aversion pour les emplois “peplumisés” persistera au point qu’il abandonnera le rôle de Ben-Hur (William Wyler, 1960) à son copain Charlton Heston. Heureusement lui arrivent de belles opportunités : Femmes coupables (Robert Wise, 1957), Pour elle un seul homme (Michael Curtiz, 1957)… Sa carrière est lancée, elle ne s’arrêtera plus. Mêmes s’ils se sont croisés en 1955, l’unique véritable rencontre cinématographique avec Steve McQueen aura lieu sur le tournage de La Tour infernale en 1974. Les deux stars se respectent, mais font valoir leurs exigences de façon extrêmement pointilleuse sur leur présence sur l’affiche, l’un par rapport à l’autre.

Dans la dernière partie de son parcours cinématographique, il opte pour des rôles moins faciles. En 1987, la profession tient à l’honorer pour sa belle carrière en lui accordant une statuette d’honneur. Mesurant peut-être le côté déplacé de la chose, la même académie se rattrape en lui décernant enfin le mythique trophée pour sa performance dans La Couleur de l’argent de Martin Scorsese, où il reprend son personnage de L’Arnaqueur.

Après sa jeunesse tumultueuse, Steve McQueen suit un parcours assez comparable et débute au théâtre en 1955. Puis tourne la même année son premier film aux côtés de… Paul Newman : Marqué par la haine. Et Steve commence à se faire remarquer. En 1959, il donne la réplique à Frank Sinatra et Gina Lollobrigida dans La proie des vautours de John Sturges. Avec ce petit rôle et aux côtés de Georges Peppard, il volera la vedette à Frank Sinatra himself. Le crooner ne s’en offusque pas et est même paternaliste avec le jeune acteur. McQueen devient simultanément un héros très populaire grâce à la série télévisée Au nom de la loi. L’année suivante (1963) John Sturges le rappelle pour le mythique Les Sept Mercenaires. Peu après, le même réalisateur lui offre le rôle central de La Grande Evasion, Steve McQueen est déjà très populaire, mais il n’est pas encore la star internationale qu’il deviendra après la sortie de ce film. Les scènes d’action sont stupéfiantes pour l’époque et l’acteur exécute lui-même et avec plaisir toutes les cascades (sauf une) au guidon d’une Triumph 650. Les films s’enchaînent, les succès aussi et les cachets sont de plus en plus élevés : Steve McQueen sera, au début des années soixante-dix, l’acteur le mieux payé d’Hollywood. Et bien sûr il y a Le Mans, rendez-vous raté avec sa raison de vivre…

Acteur, mais également producteur du film Bullit, il voulait une participation financière de la part de la Ford Motor Company. Une demande légitime (on n’appelait pas encore cela le placement produit), tant la Mustang apparaît à son avantage tout au long du film. Ford ne donnant pas suite à sa demande, Steve prend la mouche et fait retirer tous les logos Ford et Mustang de la voiture du tournage. Anecdote savoureuse, lorsque le service marketing de Ford a présenté en 2018 -pour les 50 ans du film- une série limitée sur le modèle actuel baptisée Mustang Bullit, les logos ont dû être là aussi retirés, mais par la marque elle-même. cette fois, pour respecter la référence au modèle d’origine; petit coup de griffe posthume de l’acteur…

Ce classique du polard inspirera toute une génération de films du genre, dont la série des Inspecteur Harry de et avec Clint Eastwood et le premier French Connection avec Gene Hackman. En Europe, le plus bel hommage vient de Jean-Paul Belmondo dans la poursuite de Peur sur la ville qui lui a été inspirée par Bullitt. Plus tard, Steve McQueen lui fera un clin d’œil à son tour dans son dernier film Le Chasseur en poursuivant un criminel sur le métro de Chicago, comme le fit Belmondo dans Peur sur la Ville cinq ans plus tôt. En 1983, Bebel tourne Le Marginal, Steve McQueen est mort depuis déjà trois ans mais l’acteur français désire encore lui rendre hommage. Il choisit un blouson vert kaki, de même couleur que le Bombers utilisé par Steve dans Le Chasseur et impose une Ford Mustang Coupé 1967 sur-vitaminée, elle aussi de la même couleur que la Ford de Bullitt, qui poursuit deux individus au volant d’une autre américaine de la même classe que la Dodge Charger RT : une Plymouth Volare.

Côté sport automobile : plutôt Newman

L’un a saboté le film de sa vie sur les 24 Heures du Mans, l’autre a monté une écurie de course qui a tout gagné aux Etats-Unis durant trente ans

Ah, les mythes… Impossible de s’y attaquer. Et pourquoi pas d’ailleurs ? Le film Le Mans fait partie de ces productions que, ni les amateurs de cinéma, ni les experts en sport automobile, n’osent traiter à sa juste valeur, c’est-à-dire comme un gentil navet. Les premiers, persuadés qu’ils ne connaissent pas suffisamment bien le sujet automobile pour avoir un avis autorisé, qualifient le film de plutôt réussi ; après tout, le tournage a nécessité des moyens pharaoniques et les meilleurs pilotes du moments y ont participé; pour les seconds, on y voit de vrais voitures de course qui se bagarrent et cela peut suffire pour faire un film. En réalité, Le Mans est une production sans queue ni tête, sans scénario, sans intrigue, sans dialogue et même sans spectacle, le rythme étant d’une lenteur à endormir un peloton de pilotes de Formule 1 au moment du départ. Un comble pour un film sur la course automobile. Et ce n’est ni une surprise, ni une injustice : ceux qui ont participé à cette aventure savaient que rien de convenable ne sortirait de ce tournage pathétique, bazar géant, dans lequel se sont succédé les metteurs en scène, les incessants changements de direction et la mainmise de Steve McQueen, drogué du matin au soir, ni réalisateur, ni pilote (heureusement !), alors qu’il tenait les deux rôles dans sa tête.

Steve veut que son film soit le plus réaliste possible. Après un premier voyage en France avec John Sturges pour filmer la vraie course, la star débarque dans la Sarthe à l’été 1970 avec son épouse Neile et leurs deux enfants, Terry Leslie et Chad. La petite famille s’installe au château de Lornay, à une cinquantaine de kilomètres du Mans. Pour la course, il doit faire équipe avec Jackie Stewart, champions du monde en titre de Formule 1. Un équipage qui a de la gueule. Mais le refus des assurances de voir la star participer en personne à la compétition (vu son état, on les comprend), va modifier le projet dès sa conception. McQueen est filmé sur la touche en tenue de coureur pour les plans de raccord, ce qui le rend fou de rage. Il veut garder finalement le côté documentaire de la course, sans qu’il n’y ait de mort pour ne pas dramatiser artificiellement le sujet. Mais CBS, qui finance le film, impose une histoire dramatique au scénario. Pour cela, la chaîne impose plusieurs scripts et les prises débutent alors sans aucune trame et prennent un retard considérable. Sans résultat. Une pure folie. Les assurances, qui avaient réussi à bloquer la participation de Steve, ne peuvent empêcher le budget d’exploser avec les diverses locations de voitures de course, les services de coureurs professionnels, la location du circuit, les mécaniciens… Au total, plus de quarante pilotes vont participer au film, dont quelques stars (Ickx, Larousse, Bell…), à qui il faudra payer les incessants voyages en avion pour se rendre sur le tournage entre leurs courses. Les nerfs du réalisateur, qui n’est autre que John Sturges (Les sept mercenaires, La Grande évasion…), sont mis à bout et il finit par se retirer du projet.

Divers accidents mettent en péril la suite du tournage. Le pilote David Piper perd une jambe dans l’une des actions. McQueen arrive en retard ou n’arrive pas du tout. Ou alors, dans un état de somnolence avancé. Le nouveau réalisateur, le peu expérimenté Lee H. Katzin (série Les Mystères de l’ouest) annonce qu’il ne gardera rien des scènes tournées par Sturges. Il recommence tout et le résultat qui était prévisible arriva : la partie du film qui concerne la course est à peu près bien filmée, tout le reste est à oublier. Un immense gâchis, car McQueen, grâce à sa connaissance du sport automobile vécue de l’intérieur, et du cinéma était l’un des rares à pouvoir réaliser LE film sur ce thème, d’autant que le budget était conséquent. Finalement, Le Mans n’arrivera pas, loin s’en faut, au niveau de Virages (James Goldstone), de Grand Prix (John Frankenheimer) ou Bobby Deerfield (Sydney Pollack), le meilleur d’entre tous les films consacrés à la course auto restant Rush de Ron Howard, mais pour cela, il faudra attendre plus quarante ans.

Si McQueen n’a pas réussi son rêve d’apporter sa contribution au sport automobile autrement qu’en conduisant des voitures, Paul Newman va se construire un exceptionnel palmarès de patron d’écurie. En 1983, son ami Carl Haas va le convaincre de s’associer pour monter une équipe et l’engager dans le championnat CART, discipline reine aux Etats-Unis, sorte de Formule 1 à l’américaine. Le succès sera immédiat avec le titre remporté dès 1984. Suivront sept autres couronnes, pour 107 victoires au total, plaçant l’écurie Newman/Haas au deuxième rang de l’histoire de la discipline. Les plus grands pilotes défileront chez eux : Mario et Michael Andretti ou Nigel Mansell, mais celui qui marquera le team à jamais est un petit frenchie : Sébastien Bourdais, passé par la Formule 1 où il eut la malchance de débuter avec un certain Sebastian Vettel comme coéquipier, avant d’être choisi par Newman en 2003 pour qui il gagnera quatre titres. Une relation fusionnelle -Paul sera le témoin de mariage de Sébastien. Si le pilote parlera toujours de Paul comme son grand-père américain, lui voyait plutôt Sébastien comme un deuxième fils, le premier étant parti pour toujours à peu près au même âge. Avec les lourds sous-entendus et la cicatrice profonde que cela réveillait chaque jour.