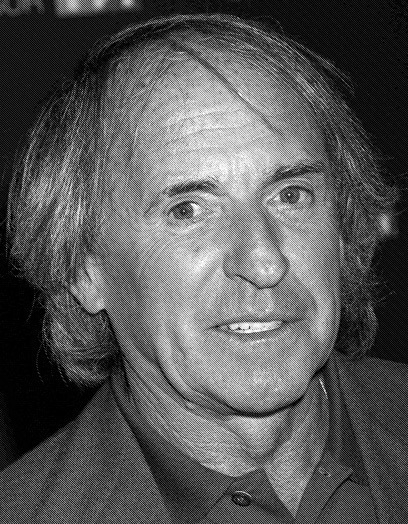

Jacques Laffite a démarré sa carrière en sport automobile à 26 ans -au même âge, Sebastian Vettel était déjà quatre fois champion du monde !- et accéda à la F1 la trentaine bien passée. A l’heure des bébés-pilotes, le deuxième meilleur palmarès français de l’histoire, nous explique comment débuter le sport automobile… à sa façon.

Je n’ai pas une belle vie, j’ai une vie exceptionnelle. J’en suis bien conscient. Surtout, je me dis que tout cela avait vraiment peu de chances d’arriver vu d’où je viens. Quand je me suis inscrit à l’école de pilotage de Magny-Cours en 1968, j’avais 25 ans ! Le sport automobile, je l’ai découvert complètement par hasard.

Jeune, je n’avais aucune activité, pas de métier, donc fauché. Un jour, je rencontre Jean-Pierre Jabouille à la patinoire Molitor, dans le 16e arrondissement de Paris. J’avais 14 ans, lui 15. Il était champion de patinage de vitesse. On est tout de suite devenu potes. Je ne vivais pas dans la misère, mon père avait une bonne situation, mais l’ambiance, c’était plutôt bonne éducation, aller à la messe tous les dimanches et tout ça. On n’avait pas de voiture, mes parents n’avait même pas le permis. Les trucs marrants, ce n’était pas pour moi. Jean-Pierre, à 14 ans, il avait un scooter, à 17 ans, un appartement, à 18 ans, une voiture. Et en 1966, il a commencé à courir dans la Coupe R8 Gordini. J’habitais chez lui pratiquement tout le temps et bien sûr, je l’accompagnais sur les circuits où j’étais l’homme à tout faire, le vrai grouillot : chercher les sandwichs, déplacer les voitures, conduire le camion, changer les pneus, faire le chronométrage… A cette époque, ce n’était pas structuré comme aujourd’hui. Pour courir, un pilote devait avoir une certaine somme d’argent afin d’acheter la voiture. Après, tout le reste, c’était les copains, bien sûr bénévoles, quelques notions de mécanique et du talent. Moi j’étais content, je me baladais, il y avait de quoi se nourrir et se loger, dans le camion ou sur la banquette arrière de la voiture.

C’était l’époque où les skieurs devenaient pilotes automobile, Killy, Oreiller… Moi je n’étais ni pilote, ni skieur, mais le déclic s’est produit en 1968 à la Plagne. Dans la bande, il y avait monsieur Giraud, un riche industriel passionné d’automobile. J’avais pu me retrouver en vacances à la montagne parce que j’avais fait le chauffeur de son épouse depuis Paris. Toujours les combines. Je skiais avec l’anorak de la sœur d’un copain, les chaussures de l’autre, le forfait du cousin qui n’était pas venu… Et puis, on a fait un slalom, et là monsieur Giraud dit « mais il skie drôlement bien Jacques, il a le sens des trajectoires, il attaque. » Et me demande : « Jacques, pourquoi ne faites-vous pas de la course auto ? ». Quelle question ! Parce que je suis fauché, que j’ai déjà 25 ans et que je ne sais même pas comment je conduis. Et là, Monsieur Giraud dit à Jabouille : « il faut que Jacques s’inscrive au Volant Elf.» A l’époque, gagner le Volant Elf permettait de financer une saison de Formule Renault, mais moi, je ne voulais pas le faire car j’étais convaincu de n’avoir aucune chance. Imaginez, trois-cents participants, un seul vainqueur, moi qui n’avais pas la moindre expérience de pilotage. De toute façon, ça coûtait 3 500 francs et je ne les avais pas. Et puis Monsieur Giraud a insisté : « Jacques, je vous l’offre.» J’ai continué à refuser. C’est drôle, j’ai fini par changer d’avis quand il m’a dit « on ira avec ma Ferrari et c’est vous qui conduirez. » Comme quoi, ça tient à peu de choses.

Je n’ai pas gagné le volant, mais suffisamment impressionné mon monde pour pouvoir obtenir une aide l’année suivante en Formule Renault. Les résultats étaient plutôt bons, donc rapidement, il a fallu trouver de l’argent pour continuer. J’imaginais toujours des plans pour payer le moins possible, je faisais tout moi-même, je dormais n’importe où, je sortais mon moteur avec une corde. En réalité, j’étais heureux comme tout. Et quelques saisons plus tard, je me retrouve en F1, d’abord chez Williams, puis l’aventure Ligier.

Ca peut paraître paradoxal, mais le début des choses sérieuses au plus niveau marquait la fin de mes plus belles années. Jusqu’à ce moment-là, j’avais toujours fait ce que je voulais dans ma vie. Là, je rentrais dans une structure, avec des obligations, des méthodes, des objectifs, des procédures. Je ne dis pas que ce n’est pas bien, c’est même indispensable pour gagner, mais pour moi, ça voulait dire travailler avec tout le monde, pas seulement les gens que j’avais choisis, y compris avec des connards qui croient tout savoir. Tu n’es plus qu’un pilote qui n’a plus son mot à dire. En gros c’est « conduis et tais-toi.» On me demande souvent si je n’ai pas le regret de ne pas avoir été champion du monde, d’avoir raté le titre lors de la dernière course en 1981. Pour moi non, vraiment. Je le répète, j’ai eu une vie de rêve. Après, pour tous les gens qui étaient autour de moi, je me dis que cela aurait été bien pour eux. J’aurais certainement pu être plus impliqué, plus intelligent. Mais je n’ai jamais eu de plan de carrière. De toute façon, à cette époque, le seul plan de carrière c’était : « je suis encore en vie le dimanche soir ».